KAIST, 분자구조 제어로 AI 신약 개발 앞당긴다

파이낸셜뉴스 | 2025-11-16 15:35:03

파이낸셜뉴스 | 2025-11-16 15:35:03

|

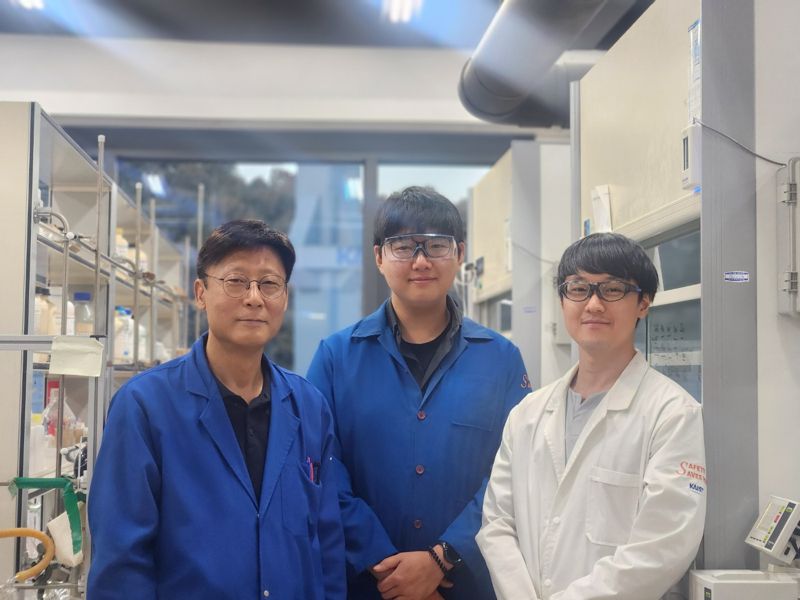

| KAIST 이희승 교수와 홍정우 박사, 김재욱 박사(왼쪽부터) 모습. KAIST 제공 |

[파이낸셜뉴스] 단백질을 이루는 기본 단위인 펩타이드 분자의 접힘 구조를 원자 수준에서 정밀하게 제어할 수 있는 기술이 개발됐다. 이는 인공지능(AI) 기반 맞춤형 신약 설계의 핵심 플랫폼 기술로 주목받고 있다는 평가다.

KAIST(한국과학기술연구원)는 이노코어 AI-CRED 혁신신약 연구단(단장 이희승 석좌교수)이 출범 후 첫 연구성과로, 단백질 분자 구조인 펩타이드의 아주 작은 변화인 ‘티오아마이드(thioamide) 변환’을 통해 분자의 접힘 방식을 정밀하게 조절할 수 있는 새로운 원리를 규명했다고 16일 밝혔다. 이노코어 AI-CRED 혁신신약 연구단은 AI과 화학·생명과학의 융합을 통해 국가 전략기술인 혁신신약 개발을 선도하는 KAIST의 핵심 연구허브다.

티오아마이드 변환(thioamide substitution)은 펩타이드 결합 내 산소 원자를(O) 황 원자(S)로 바꾸는 과정이다. 연구팀은 티오아마이드 변환 기술을 통해, 분자가 스스로 접히는 방식을 원자 수준에서 정밀하게 제어할 수 있음을 세계 최초로 입증했다.

이 미세한 변환은 수소결합의 길이와 방향을 바꿔 기존에 없던 곡선형 및 원뿔형 나선 구조와 대칭성이 높은 매크로사이클을 만들어냈다는 설명이다. 즉, 복잡한 분자 접힘을 ‘원자 한 개 수준의 설계’로 정밀하게 조절한 최초의 사례다. 이어 펩타이드가 용매에 더 잘 녹고, 분자 구조를 자유롭게 바꾸거나 되돌릴 수 있으며, 더 크고 복잡한 구조까지 합성할 수 있음을 확인했다. 이를 통해 약물의 성능을 높이고, 설계의 자유도 또한 확장할 수 있는 가능성을 제시했다.

특히 티오아마이드 변환 기술을 적용한 결과, 황을 포함한 펩타이드의 용해도가 크게 향상돼 세계 최장(32-mer, 약 4 kDa) β-펩타이드를 용액상에서 합성하는 데 성공했다. 은 이온을 이용한 온화한 반응으로 황을 다시 산소로 바꾸는 ‘가역적 분자 편집 기술’도 확립해, 설계 단계에서 분자 구조를 정밀하게 제어할 수 있는 기반을 마련했다.

이번 연구는 단순한 구조 제어를 넘어, AI가 학습할 수 있는 고정밀 분자 구조 데이터를 제공한다는 점에서 큰 의미가 있다는 평가다. 이 데이터는 향후 AI가 분자 구조와 약물 효능 간의 관계를 스스로 학습해 신약 후보를 빠르고 정밀하게 예측할 수 있는 기반 기술로 활용될 전망이다. 또 이 기술은 단백질-펩타이드 상호작용 조절제, 자기조립 나노구조체, 차세대 바이오소재 등 다양한 분야로 확장 가능성이 크다.

이 연구 결과는 화학 분야 최고 학술지인 미국화학회지(Journal of the American Chemical Society, JACS, IF 15.6) 10월 29일 자 온라인판에 게재됐으며 온라인 표지(Supplementary Cover)로도 선정됐다.

이시각 주요뉴스

이시각 포토뉴스

- 한줄 의견이 없습니다.